丹後ちりめんの誕生 BIRTH

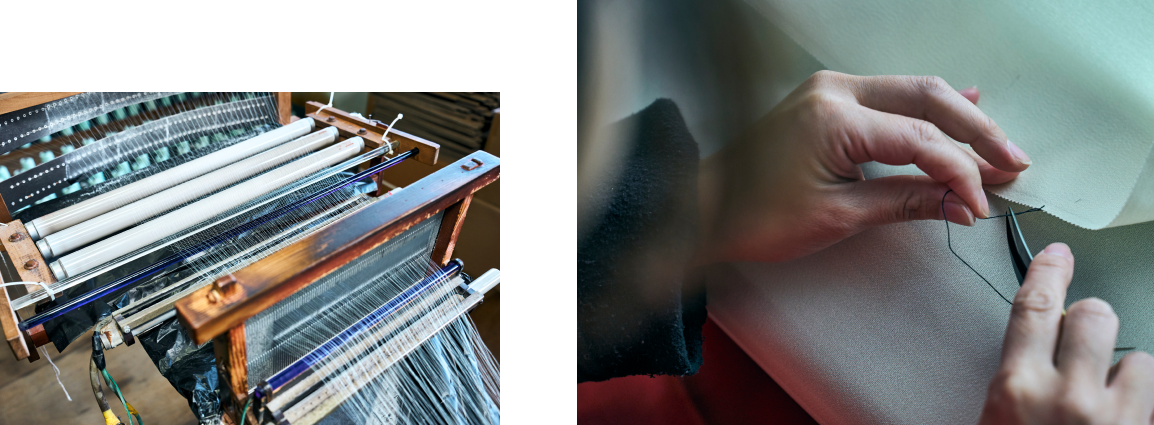

奈良時代から織り継がれる丹後の絹織物

1300年以上の歴史に培われた絹織物の里、京都・丹後。

ここ丹後は大和文化と出雲文化の交流地で早くから丹後独特の文化が開けていました。

奈良時代天平年間には絹織物もさかんとなり、大和朝廷へ絁(あしぎぬ)を調貢し、

今でも正倉院の御物として現存しています。

絹屋佐平治の努力と成功

江戸時代、丹後国峯山(現在の京都府京丹後市峰山町)に住んでいた絹屋佐平治は、当時、衰退していた丹後織物を復興しようと奮闘しました。京都西陣で開発されたお召ちりめんに対抗するために、佐平治は西陣の技術を学ぶために奉公し、何度も失敗を重ねながらも、シボのある織物を生み出す技術を習得しました。

彼の努力の末、祈願をかけ、聖観世音菩薩からの夢のお告げを受けたことをきっかけに、糸撚りの技術を改良し、丹後に持ち帰ります。そして、佐平治はついに丹後ちりめんを織り出すことに成功しました。

ちりめんの技術と伝承

佐平治は、京都西陣で密かに糸撚りの仕掛けを学び、その技術を基に独自の改良を加えました。彼は、自分が学んだ技術を惜しみなく丹後の織屋や機織りをしている貧しい人々に伝授し、技術の普及に貢献しました。

この丹後ちりめんは、西陣のお召ちりめんよりも厚手で、シボも高く、独特の風合いを持つことから、次第に京の都でも人気を集めるようになりました。

丹後ちりめんの普及と繁栄

享保13年(1728年)、丹後ちりめんは峯山藩と京都町奉行所が協力して販路を拡大し、商業的にも大きな成功を収めました。そして、享保15年(1730年)には、佐平治の功績を認められ、「お召縮緬(めしちりめん)ちりめんや」の暖簾を授けられました。 その後、佐平治は「森田治郎兵衛」と改名し、彼の技術は丹後ちりめんの基盤として今日まで受け継がれています。