丹後ちりめんとは

絹の心に織る心 たゆうのちりめん

丹後ちりめんは、無地ちりめんと紋ちりめんに大別されます。

無地ちりめんは平織組織で、八丁撚糸機、イタリー撚糸機、合撚機、特殊撚糸機(リング撚糸機、カバーリング撚糸機)などを利用したシボ揚げの大小、高低、形体が特徴となっています。即ち、緯糸の撚糸技術が基本であり、製品は各機屋により微妙に異なります。

紋ちりめんは、ジャカード装置を用いた各種組織で、糸使いと組織による模様効果、柄の大小などが特徴です。経糸と緯糸を組み合わせて組織、柄効果を表現するもので、機拵え(ジャカード装置)により織れる製品が決まる。

現在では、丹後ちりめんの約90%がこの紋ちりめんです。

製造工程 FLOW

STEP01

繭

1粒の繭からは、約1,200m内外の生糸がとれます。品質の良いちりめんを作るには、この繭からとれる原糸の良し悪しが重要になります。一反に約3,000個の繭が必要となります。

STEP02

生糸

製糸会社によって加工された生糸を入荷しますが、特に経すじや撚りむら等に注意して、常に最高級品を追及しています。

STEP03

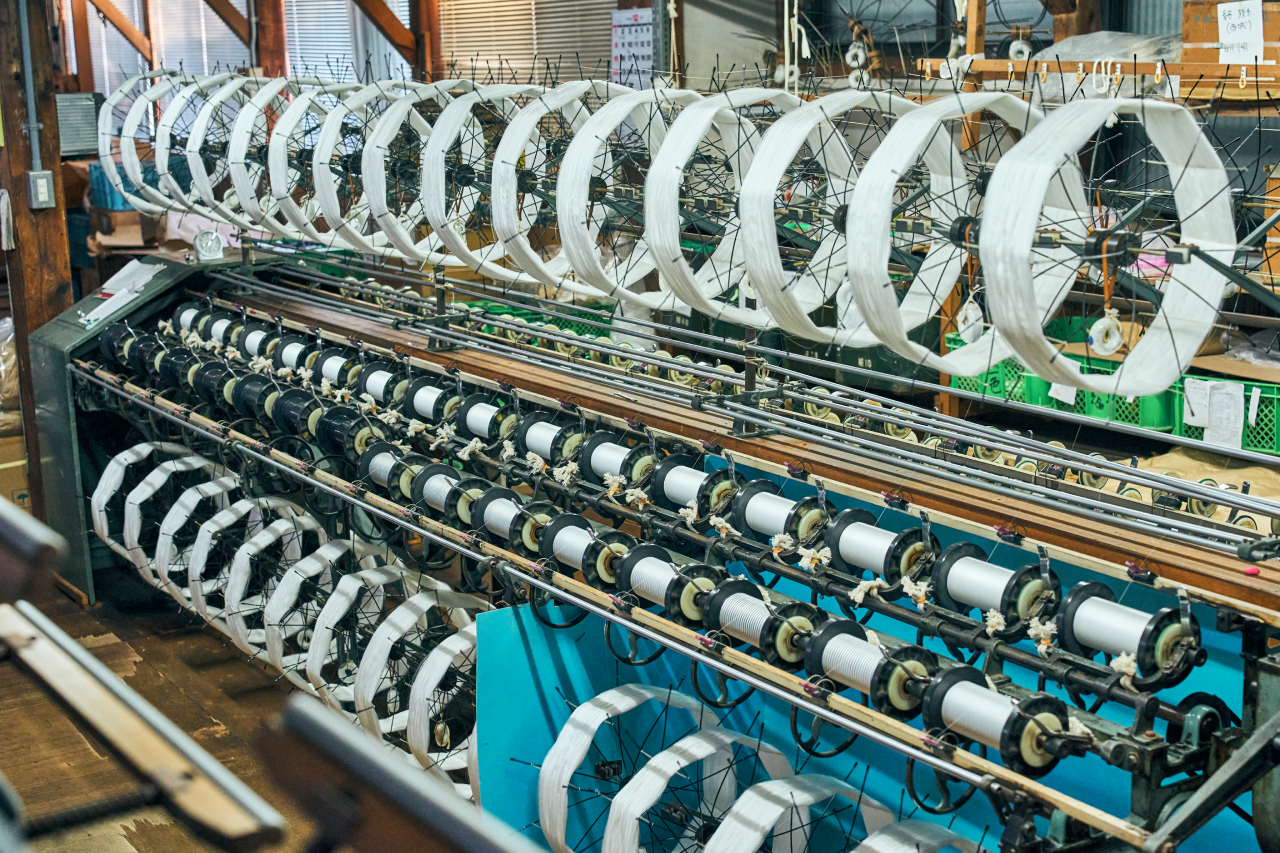

糸繰り

カセになっている生糸を糸わくに巻きとります。熟練された技術で慎重に作業を行います。この工程がしっかり出来ていないと製品の完成度に影響がでます。

STEP04

経糸(たていと)

整経

たて糸を織機に仕掛けるために整える作業です。わくに巻きとった糸を、一定の張力と長さで整え、織物の全幅に必要な数にし、ワープビームに20反〜30反分のたて糸を巻きとります。

STEP05

緯糸(ぬきいと・よこ糸)

合糸

合糸(よこ糸)所定の太さに糸の本数を合わせます。

緯たき

糸を熱湯でやわらげ撚糸を容易にするため、又撚糸後の撚止め効果をよくするためです。

水撚り八丁撚糸

水を落としながら、よこ糸に1mあたり3,000〜4,000回の強い“より”をかけてシボのもとを作ります。

乾式撚糸

◎撚糸の種類

■片撚糸(素ぬき) ■諸撚糸、駒撚糸 ■節糸(壁撚)

■変り撚糸

上管巻

STEP06

製織(機織り)

まず、たて糸を織機にかけます。そしてよこ糸が加わり、ジャカード機によりとても美しい模様を織り出し、紋意匠ちりめんが誕生します。

一般にいう「はたおり」とはこの作業のことをいいます。

STEP07

節取り・生機検査

織り上がった生地を一反一反、結び・節などを取りながら検査します。

STEP08

精練

織り上がったちりめんは丹後織物工業組合の加工場にて精練作業をし、 セリシンというニカワ質や汚れをきれいに洗い落としてようやく純白のやわらかなちりめんとなります。

STEP09

白生地検査

練り上がった白生地ちりめんを、一反ずつ慎重に、また厳重に検査します。

STEP10

染色

検査を済ませた製品は、手描き友禅や、型友禅、絞り染め、ろうけつ染めなどの染加工が施され、ようやく着物となります。